「情報」の記録に不可欠な、文字という発明品

本書の序章で定義した通り、「情報」とは「伝達されるもの」であり、「記録された情報」を情報として取り扱います。 それでは、「情報」が「情報」として記録されるために必要なものは、何でしょうか? それは、情報を蓄積するための「文字」です。人類は進化のなかで「言 葉」を発明しましたが、音声としての言語は基本的に対面によるコミュニケーショ ンでのみ有効であり、それを蓄積し、遠方に伝えるためには、「文字」として表 現できる必要があります。ですから、文字こそ「人類最高の発明品」と言えるの ではないでしょうか。

「表語文字」「表意文字」と、2つの「表音文字」を使いこなす日本人

わたしたちが普段何気なく使っている漢字やひらがな、カタカナ、数字、アル ファベットですが、学術上はいくつかの種類に分類できます。それは、大きく分 けると「表語文字」と「表意文字」「表音文字」です。 表語文字は、一つひとつの文字が、意味だけでなく、発音も同時にあらわして いる文字体系のことです。表語文字の代表例が漢字と言われています。たとえば、

「本」という1文字で、英語で言えば「book」を意味し、「ほん」「もと」といっ た発音もあらわし、言葉(語)になっています。 表意文字は、一つひとつの文字が意味をあらわしている文字体系です。その代 表例は、「アラビア数字」です。0、1、2、3~といったものは、意味(数)をあ らわす文字であり、文字の発音を示すものではありません。たとえば「1」は、 日本語では「いち」ですが、英語では「one」ですね。最近EメールやSNS で使われる絵文字や顔文字も、もしかすると表意文字なのかもしれません。意味

は何となくわかりますが、読み方は人それぞれでしょうから。

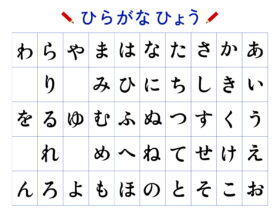

そして表音文字は、「母音を中心とした音を区切る単位」である音節文字と、「そ の言語を使う人が『同じ音』と認識する」音素文字に分かれます。代表的な音節 文字が日本語のひらがな・カタカナであり、代表的な音素文字がアルファベット です。 たとえば、ひらがなの「か、き、く、け、こ」、カタカナの「カ、キ、ク、ケ、 コ」はそれぞれ1文字ですが、これをアルファベット(ローマ字)にすると、「ka、 ki、ku、ke、ko」という2文字となります。つまりアルファベットのような音素文字は、「ka、ki、ku…」と組み合わせて使われるのです。なお、 いま現在使われている音節文字は事実上ひらがな、カタカナだけとなっています。 日本語は、表語文字である漢字と表音文字(音節文字)であるひらがな・カタ カナを使いつつ、場合によっては音素文字であるアルファベットを入れても違和 感がないという、とても素晴らしい言語なのではないでしょうか。 日本語が難しいとされる理由は、そういうところにあるのかもしれませんね。

このコラムの参考文献、弊社代表取締役 玉原輝基の2作目『仕事に役立つ、日本人のための情報の世界史』(かざひの文庫)のリンクはこちら。