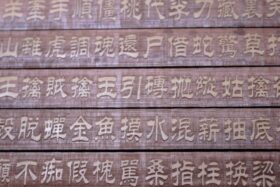

「末法思想」の影響で、平安時代中期に印刷のニーズが増えた

中世における日本において、まずは製紙法が飛鳥時代の初期に朝鮮半島から入ってきて、日本独自の和紙につながっていったことは別のコラムでお話ししました。

印刷に関しては、世界最古の現存印刷物である法隆寺の『百万塔陀羅尼経』をご紹介しましたが、これを最後に200年ほどの間、歴史から消えてしまいます。

おそらく、まだ文字が読める人が高貴な位の人だけだったために、印刷をする必要性がほとんどなかったのかもしれません。

次に(木版)印刷が登場するのは、平安時代の中期です。きっかけは仏教界からでした。当時の仏教を支えていた貴族のニーズに応えるために、写経が広まりました。ところが、写経の数が増えて、経典を印刷する「摺経(すりぎょう)」が広まったのです。

写経の増加には、お釈迦様の入滅から2001年に相当する1052年から末法の時代に入り、災厄が起きるという「末法思想」の影響もあったのでしょう。

貴族たちは、阿弥陀如来の慈悲にすがろうと、浄土信仰に近づいたのです。

このコラムの参考文献、弊社代表取締役玉原輝基の2作目『仕事に役立つ、日本人のための情報の世界史』(かざひの文庫)のリンクはこちら。